- 運動

通勤形態と糖尿病の関係

世界的にも有名な疫学調査である「久山町研究」をご存知ですか?

久山町と九州大学が、全国平均に類似する年齢・職業分布である久山町の住民を対象に、日本人の脳卒中の実態解明を目的として、昭和36年に開始した疫学調査で、生活習慣病や認知症の予防にも役立つ、様々な研究成果が得られています。

その中から、今回は「通勤形態と糖尿病の関係」についてご紹介します。

健診で血糖値が高かった、体型を維持したい、最近どうも冷え性だ…こんな時には運動をしなきゃと思うものです。けれども、長続きしにくいのも人の常。特にお仕事、育児、介護をしている人では、「時間が取れない」ことが、運動が続かない理由の1位に挙げられています。運動の時間を取れない場合、他のことをする時間と組み合わせて、少しでも生活を活動的にする工夫が重要です。その一つとして、自転車や徒歩による通勤が挙げられます。

久山町健診では、健康な習慣作りのヒントのため、いろいろな問診項目をお聞きしています。そこで、問診でお聞きした通勤状況と検診結果から通勤手段と糖尿病の関係を検討したものをご紹介します。

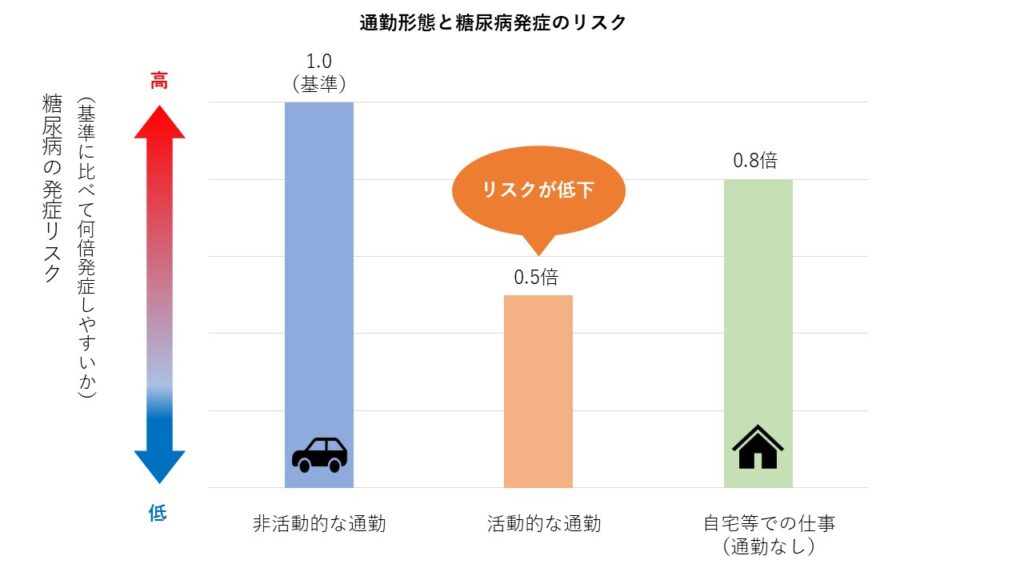

1988年の健診を受診した人のうち、有識者1,270名を14年間追跡した結果、自転車や徒歩を含む「活動的な」通勤手段をとっていると、いわゆるマイカー通勤など身体をあまり動かさない通勤手段と比べて、糖尿病の発症リスクが半減することがわかりました(図)。

運動の時間を十分に取れなくても、普段の行動を切り替えるだけで大きな効果があるのですね。

コロナ禍をきっかけに通勤方法をバスから自転車に切り替えた方もいるかもしれません。

運動をなかなか習慣化できないとお悩みの方も、駅までの道のりを自転車に切り替えたり、一つ手前のバス停で降りて歩いてみたり、出来るところから活動的な通勤を取り入れてみてはいかがでしょうか。