- 運動

- 食事

- リラックス

更年期症状に効く食事は?

日本産婦人科学会1)によると、閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間を「更年期」といいます。その時期にでる様々な症状を「更年期症状」といい、ほてり・発汗・頭痛・肩こりなどの身体的な症状、イライラ・不安感・不眠などの精神的な症状など、多彩な症状があることが特徴です。これらの症状が日常生活に支障をきたすほど重い状態を「更年期障がい」と呼びます。更年期障がいの治療法としては、ホルモン補充療法・漢方などを用いる薬物療法と生活習慣を見直す非薬物療法があります。

大木らの研究2)によりますと、更年期女性を対象とした栄養・運動・休養の三本柱による生活習慣の改善を目的とした「健康増進教室」の効果が報告されています。これによると、ストレスに関連した愁訴が減少し、ストレスヘの対処が良好となったことや、食・運動面での行動変容、血液データの改善が見られたとされています。やはり、栄養・運動といった生活習慣の改善は更年期の症状にも効果的だといえます。

更年期に特徴的な疾病としては、骨がもろくなる病気、骨粗鬆しょう症があります。更年期の女性ホルモンの減少により、骨からカルシウムが溶け出し、骨密度が急激に減少し骨粗鬆症を来します。閉経後の女性の骨密度の低下には、低体重・運動不足・牛乳や小魚摂取不足・欠食が影響しているとされています3)。そのため骨粗鬆症予防として食・栄養の面からは、カルシウムやビタミンDなどの摂取には気をつけたいところです。加えて、注目の栄養素としまして、大豆イソフラボンがあります。大豆イソフラボンは、大豆に含まれるポリフェノールの一種で、食べると体内で弱い女性ホルモン用作用や抗酸化作用を発揮することが示されています4)。大豆イソフラボンは、骨粗鬆症の予防に効果的であるとの報告や、ほてりの軽減にも効果があることが示唆されており、大豆の摂取は、更年期症状に効果的である可能性があります5)。

また、骨の問題だけではなく、女性ホルモンに守られていた血管は更年期以降、動脈硬化を起こしやすくなります。そこで更年期には特に、魚などに豊富に含まれる不飽和脂肪酸の摂取を意識するとよいでしょう。更年期からの食事療法についてまとめた廣田の報告3)によりますと、酸化ストレスは老化の原因となり、血管障害を進行させることから、抗酸化作用が期待できる食事を推奨しています。例えば、抗酸化ビタミンで、ビタミンEやC、カロテノイドによる効果が期待されます。

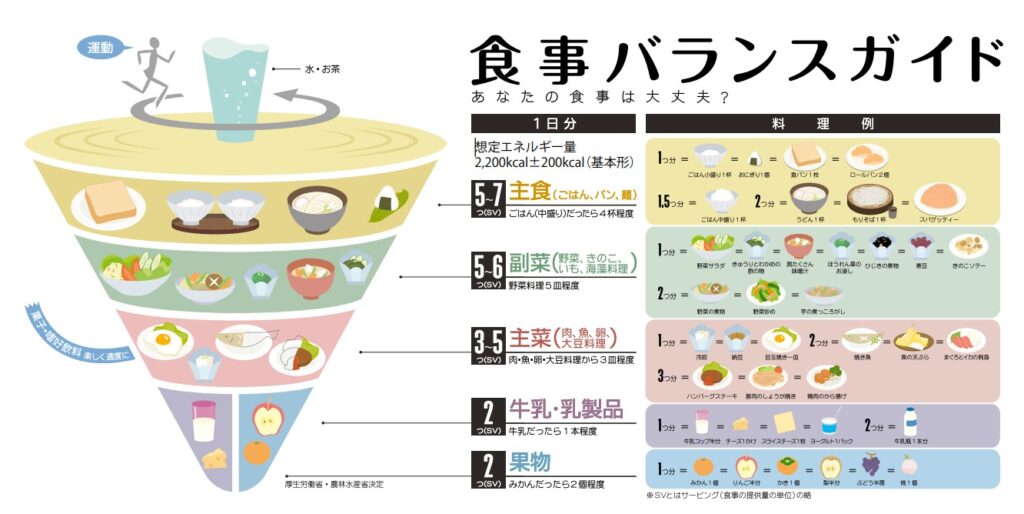

ただし、更年期の症状について、食と栄養の面では残念ながらこれだけ食べればよい、という夢のような食べ物はありません。人は食事をするときに栄養素の形で食べるのではなく、食品として身体に取り入れています。従いまして、更年期におきましても、食事バランスガイドのコマ図)を参考に、偏りのない食事を心がけることからはじめていきましょう。

▼ 図

参考文献

1)更年期障害(日本産婦人科学会 https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/ )

このホームページは、更年期障害の症状から治療など、分かりやすくまとめられています。

2)大木和子・豊川智之・工村房二・木村靖夫・加納克己 「更年期女性の健康増進教室の指導前と指導後における健康度指標の変化の検討」 (日本公衆衛生雑誌, 2001; 48(1): 3-15.)

3)廣田孝子「栄養学から見た更年期・老年期:抗老化食事法」(女性心身医学 2015; 19: 286-289.)

4)石見佳子「大豆イソフラボンの骨代謝調節作用」(日本栄養・食糧学会誌 2023; 76(5): 291-296. )

5)Gómez-Zorita S, González-Arceo M, Fernández-Quintela A, Eseberri I, Trepiana J, Portillo MP.

「Scientific Evidence Supporting the Beneficial Effects of Isoflavones on Human Health. 」(Nutrients. 2020; 12(12):3853. )